垃圾不再只是一種副產品,而是一種建議。隨著生態危機的加深,藝術界——逐漸進入出口系統和景觀——越來越準備為可持續發展做出有意義的貢獻。越來越多的藝術家拒絕純粹的美學和敘事性敘事,轉而支持一些喧鬧的東西:熵、突變、記憶。當批評現在成為材料和信息時,浪費了。

紐約的兩份報告體現了這一轉變:紐伯里 125 的馬克斯·胡珀·施奈德 (Max Hooper Schneider) 的《清道夫》(Scavenger) 和立木畫廊 (Lehmann Maupin) 的湯姆·弗里德曼 (Tom Friedman) 的《碎屑》(Detritus)。 這些作品看起來完全不同,但兩位藝術家都沒有將被拒絕的東西視為要刪除的東西,而是將其視為要處理的東西。這些報告共同強調了藝術界為可持續發展領域做出有意義貢獻的機會。焦點並不能消除混亂,但它向我們展示瞭如何生活在其中。

突變生存:馬克斯·胡珀·施奈德《清道夫》中的侵蝕、崩潰和混合世界

如果有後世界末日唯物主義的典型代表,馬克斯·胡珀·施奈德可能就是。 《清道夫》標誌著其在紐約的個人首演,呈現了一種否認救贖或純粹的可持續發展的挑釁性願景。在佩斯的翠貝卡空間內,展覽以獨特的偽工人的未來、現在和過去展開:LA video geos; 從牙齒出發的火車路線 融化了巨大的奧利奧; 銅遊戲和 變異的藤壺。這不是複興的幻想。這是一種侵蝕即創造,投機生態系統既怪誕又可再生。

施耐德沒有提供解決方案,而是將混亂視為物質和運輸,提醒我們沒有“情節”,只有“一組條件”。它的脂肪雕塑——歐拉瑪的一部分,反烏托邦珊瑚礁的一部分——考慮一下他所說的 跨棲息地:受污染的再生區域,合成物和有機物、人類和非人類相互融合。這種突變不僅成為一種美學,而且成為一種力量:他對觀察者說,他在其中被拒絕和侵蝕,“恢復了賦予生命的生命”。

施耐德的“用垃圾作畫”的實踐反映了它所強調的系統。它遍布世界各地——廢料場、房地產銷售、海灘停車場、生物實驗室、易趣——並在記住地質地層和技術災難的項目中重建廢物。它的物體故意不穩定,充滿熵:銅雕塑,轉變為銅綠,表現得像“菌絲體網絡或蘑菇群”,分解和動態的身體。

傀儡填充神話的反映是由粘土形成的,作為保護者——它的混合形式不是作為警告,而是作為建議,表明如果藝術要涉及生存能力,它必須反映的不僅僅是浪費。它必須與之代謝、交流和共存。

垃圾作為記憶:壓縮、控制和對湯姆·弗里德曼《碎片》關注的需求

如果說施奈德構建了生態狂熱的夢幻之夢,那麼湯姆·弗里德曼的“Detritus”就是一個壓縮浴:極簡主義、正式、充滿心理色彩。弗里德曼帶著可持續性和令人驚嘆的材料轉變回到紐約,並舉辦了一場繪畫展,並暗示他永遠無法扭轉這種轉變。

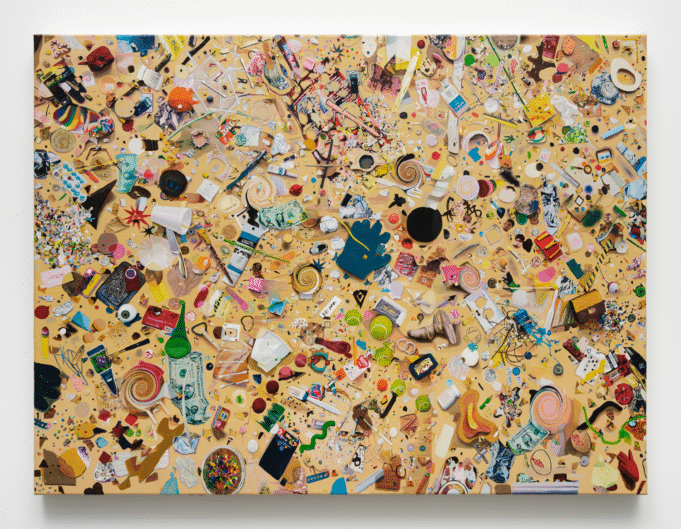

他的雕塑作品曾經扭曲、彎曲或拉伸材料,而這裡則專注於看起來像被丟棄的薩金特的肖像。垃圾變成了一幅圖畫:不僅是我們飛過的東西,還有我們記憶中的東西。每幅畫都是從其個人檔案中廢棄的碎片、包裝、碎片形狀、攝影和重新連接的丙烯酸開始。其結果徘徊在寫實與大氣抽象之間,形成真空中結晶與溶解之間的漣漪。控制與熵、看見知識之間存在著強烈的張力。

對於弗里德曼來說,被拒絕的東西從來都不是毫無意義的——它帶來了記憶:“被拒絕的東西是有歷史的,”這位觀察家說。 “它經歷了這個過程……垃圾很熟悉。它來自我們的記憶。它是一扇門。”

在《碎石》中,垃圾不僅僅是遺骸。成為一艘累積時間的船,被指控存在。這些表格是經驗的“壓縮”——他稱之為“zip 文件”。記憶功能如生物圈:鋪砌的、相互關聯的、薄弱的。我們忘記的東西——或者選擇拒絕的東西——仍然存在,塑造著現在。

弗里德曼指出:“藝術界現在正在經歷一場糖崩塌。”他的實踐抵制了這種波動。年近 60 歲的弗里德曼已經戒掉了吸煙等破壞性習慣,他將這一系列作品作為更廣泛的可持續發展思考的一部分——不僅是生態方面的,而且是心理、情感和文化方面的。我們面臨的挑戰是如何在一個沉迷於“瘋狂獎勵”的社會中保持平等。

“你必須處於無限的邊緣,”他說。在《碎屑》中,弗里德曼邀請我們與混亂相處,認識他的紋理和節奏,以及其中的我們自己。記憶,就像生態一樣,是我們居住的一個系統,我們無法拒絕。

垃圾作為一種方法:在恢復的同時進行重組

施奈德和弗里德曼的共同點並不是他們的材料,而是他們普遍拒絕將其純度視為理想的生存能力。他們都生活在這種混亂之中,接受感染作為事實,並熱情地與之共處。這種敏感性在整個當代藝術中越來越明顯。 El Anatsui 將鋁廢料轉化為具有紀念意義的紡織品。 Kelly Jazvac 與在海灘上形成的塑料球-塑料-岩石混合物一起工作。托克瓦斯·戴森 (Torkwase Dyson) 從氣候和種族暴力中創造了抽象的基礎設施。傑西·里夫斯(Jessi Reaves)在雕塑中重新安裝了沮喪的壁紙和工業區,抵制簡潔模式,但堅持存在。

這些藝術家共同創造了再生的想像力。這不是可持續發展的藝術。這是一種生存能力的藝術:在恢復的同時進行重組; 參與超過刪除。 當藝術家從概念和形式上對待廢物時,最偉大的生態系統藝術正在迎頭趕上。畫廊和博覽會線路早已重疊 煤炭供應:空運,展位空空如也,展位無窮無盡。但這個模型中卻出現了裂縫。

獨立的空間往往會推動這種轉變。在 del vaz 項目中 在洛杉磯,可持續發展不是一個可以控制的盒子,而是一種工作方式:“可持續發展與其說是一個穩定的目標,不如說是一種不斷傾聽的實踐——對材料、想法和故事做出反應,而不是消費它們,”德爾瓦茲項目發言人表示。 該模型抵抗採礦圈並促進眼鏡的維護和再利用。

制度實踐也在不斷發展。加州大學聖地亞哥分校校園館長 Jessica Berlanga Taylor 他在生態責任的背景下提出了這一立場:“我們不會像主題一樣處理可行性,而是作為一個簡短的設計和管理——從我們的生態系統開始,支持可逆帶,以生命結束和透明度結束。”

與此同時,大畫廊變得嚴肅起來。畫廊聯盟(GCC)成員– 包括節奏畫廊; 立木畫廊、里森畫廊和豪瑟沃斯畫廊致力於可衡量的碳減排、鉸接式展覽、可持續運輸和內部碳預算。 以及諸如 藝術家生存能力工具 通過 GCC 和類似平台 藝術家們都致力於 努力提供功能模型,以整合展覽製作每個階段的可行性,從供應和規劃生命週期的替代方案到運輸和安裝方法。

拍賣行也考慮在內。例如,蘇富比研究院將於 11 月 5 日在倫敦舉辦會議 藝術市場的生存能力邀請就更加綠色的物流、有意識的氣候收集和環境責任進行對話。 收集者方面進行了 ESG 估計 收購因素– 即使應用程序是異構的 – 許多人願意支付 可持續選擇保險。 對於頂級收藏家來說,生存能力不再是地區問題,而是更多問題 他們的收藏的核心。 收藏家問 為了將他們的作品從統一的陸運和海運轉移到空運和使用二維碼,他們可以積極參與真正的變革。 這些舉措標誌著後勤保障改革從象徵性舉措向實際改革的重大轉變。

不要將其命名為完美 – 只是幫助公眾

現在的危險不僅僅是失敗——是“綠色破壞” 所在機構 隱藏生存能力的努力 以免被檢查。 但完美並不是重點。公開,重複承諾是。藝術世界的可持續性不會一帆風順。它將具有適應性、不確定性,並且理想情況下是透明的。

施耐德和弗里德曼等藝術家都在開車。不是通過解決氣候危機,而是通過建模與我們的失敗融合的方式,代謝“失敗”並發明新的看待方式。生存不是在純粹中,而是在重塑中。正如施耐德提醒我們的那樣:“沒有浪費,只有可能性。”

湯姆·弗里德曼 “麵包屑” 於 2025 年 10 月 18 日在 Lehmann Maupin 落成,Max Hooper Schneider’s “拾荒者” 在 2025 年 10 月 25 日之前,它可以搭載 Pace 的 125 Newbury。