我的城市的天際線永遠改變了。

2001 年 9 月 11 日晚上,當我終於從曼哈頓的工作回到布魯克林的家中時,我一直在想這個問題,穿過一座突然看起來像戰區的城市。我的室友在我們黑暗的公寓裡度過了一整天,看新聞並操縱我們的固定電話,而我們的朋友和親戚打電話給我們辦理入住手續,其中包括我的弟弟,一名紐約大學的學生,他的宿舍在世界貿易中心附近。

到那天晚上,我們知道我們所愛的每個人都安全穩定,看起來不會再有襲擊了,所以我們做了大多數鎮民所做的事情:我們去了酒吧。外面的天氣很好,儘管即使在河對岸,你也能聞到火災產生的刺鼻煙霧以及灰燼、噴氣燃料和倒塌塔樓碎片的腐爛氣味。不管怎樣,我們選擇了一張露台桌子,並分享了一瓶白葡萄酒。經過漫長而破壞性的一天后,能到外面去真是太好了。和其他人在一起真的很好。

當天早些時候,當我離開我工作的上東區藝術畫廊時,我看到了這種集體需要聚集在一起的證據。有一次,我在市中心乘坐了一輛公共汽車,公共汽車非常擁擠,以至於它向一側傾斜;司機不停地示意越來越多的人爬上去。我們盡可能遠離市中心,也就是 28 街。禁止車輛經過該地點,所以我向南步行了十個街區,到達了通常的地鐵站,希望它仍然運行。我走過穿著迷彩服的士兵,他們拿著看起來像巨型機器人武器的東西守衛著這個邊界。

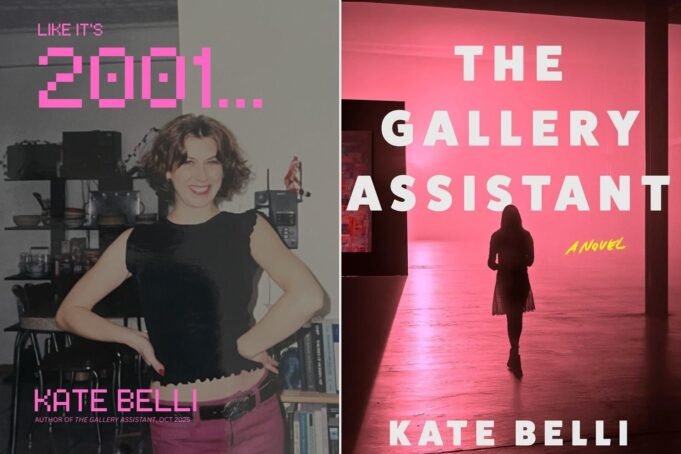

由凱特·貝利提供

這——這永遠銘刻在我的記憶中——我經過的每個酒吧、餐館和咖啡館都擠滿了人。每張桌子都擠滿了人,每個座位都被佔滿了。那一刻我明白了為什麼二戰期間巴黎的夜生活如此受歡迎:人們必須向自己證明他們還活著。

那天,作為一個住在紐約的二十多歲的我,我已經在不確定的沼澤中游泳了。我來到這座城市是為了追求我的夢想,這意味著要讀研究生並獲得藝術史博士學位。喜歡現有的角色 朋友們 (我在周四晚上虔誠地觀看),我和我的朋友們正處於成年期,努力建立我們的事業,並希望找到愛情;簡而言之,我們面臨的是典型的 20 多歲的經歷。突然之間,我們在這座城市裡做這一切,感覺就像是屏住了呼吸,等待另一隻鞋掉下來,等待下一架飛機從天上掉下來。

由凱特·貝利提供

我的社會群體中的每個人對危機的反應都不同,但這是極端主義的鐘擺。人們分手、結婚、突然辭掉工作、把所有的錢投入一家不起眼的初創公司、搬進父母的房子、在城市購買房產、成為政客、紋身,或者只是為了塑身。幾乎每個人都喝了。我曾經告訴一位治療師,由於 9 月 11 日的襲擊,我以為自己患有創傷後應激障礙 (PTSD)。 “整個國家都有創傷後應激障礙,”他非常友善地回答。

我選擇更多地關注我的城市,儘管它看起來有所不同。我以紐約人的身份為基礎,又在那里呆了 13 年。對於其中大多數人來說,我無法想像生活在其他地方;我確信我會成為終生的紐約人。但就像我有一種習慣,每當我走出曼哈頓的地鐵站時都會查一下星座(這是一種確定自己方向的簡單方法),我最終停了下來。令我驚訝的是,有一天我正準備離開小鎮。我的很多朋友都已經走了。人們生孩子、離婚、搬到郊區、搬到西海岸、從事自己喜歡的職業、辭去自己討厭的工作,並找到生活中真正的激情。

我們都習慣了變化,習慣了不斷變化的地平線。人生只有一個方向,那就是前進。但生活在那一刻,在那座城市,在我生命中的那一刻,留下了印記,它的精神永存。那種崩潰、陰謀論像學校裡的筆記一樣傳播的方式、想要用雙手抓住生活永不放手的緊張感覺,從未從我的記憶中消失。

亞馬遜

20 多年後,我想探索 2001 年底紐約市大規模騷亂的那段時期。在我激動人心的新書中 展覽助理一位藝術家計劃在我的女主角克洛伊工作的畫廊裡展出,但在聚會結束後的第二天早上,她被發現在她的公寓裡被謀殺。事實證明,克洛伊是最後一個離開的人,但由於創傷後應激障礙導致的記憶喪失,她不記得當晚的大部分事情,包括她是如何回家的。隨著其他看似無關的事件開始在她周圍發生(一個朋友失踪,另一個朋友遭到襲擊),陰謀四處蔓延,克洛伊必須在擔心自己生命安全的同時,試圖區分事實與虛構。

對我來說,作為一個成年人,紐約市是一個成長、驚奇、心痛和快樂的地方。我喜歡回到那個時代,並試圖在這本書中重現某人生活中的那個時光。我住過很多地方,但從來沒有在任何地方住過這麼久,也從來沒有像紐約這樣如此熱愛一個地方。我在生活中到達了一個地方,我意識到我有很多家,紐約就是其中之一。這不是你離開的城市,沒關係。我也改變了,大部分(我希望)變得更好。我喜歡重遊 2001 年我所熟悉的這座城市,並從我在那裡的時候開始創作 Chloe 的故事,反映我是誰,以及那個年輕女子如何影響我成為這個人。

不錯過任何一個故事 – 訂閱 PEOPLE 的免費每日時事通訊,了解 PEOPLE 提供的最佳內容,從名人新聞到引人入勝的人文故事。

展覽助理 作者:凱特·貝利 (Kate Bailey) 現已在任何有售書籍的地方發售。