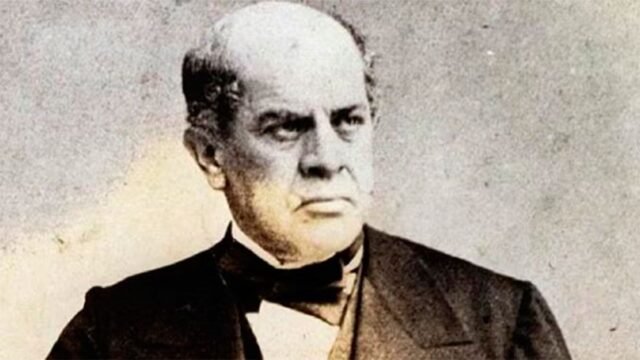

每當阿根廷討論教育改革時,多明哥·福斯蒂諾·薩米恩托都會回到現場。

埃德加多·扎布洛茨基

在《國家報》上

最近幾週,隨著新的教育自由法的發布,出現了許多註釋和聲明,將其視為公共教育無可爭議的象徵,幾乎條件反射地使用它來挑戰任何偏離當前模式的舉措。彷彿薩米恩托留下了一份封閉的意識形態遺囑,無論何時何地都有效。

按此訂閱 DIARIO PANORAMA WHATSAPP 頻道並始終了解最新動態

問題不在於薩米恩託的報告。問題是凍結它。

薩米恩托首先是他那個時代的一個人。但這並不是今天人們對他的保守意義上的評價,而是恰恰相反:他是阿根廷歷史上最偉大的顛覆者之一。一個永遠不遵守現有秩序的人,沉迷於貫穿他所有工作和政治行動的目標:主權者的教育。不是為了捍衛結構,不是為了神聖化製度模式,而是為了確保人們能夠在一個 19 世紀中葉大部分文盲、農村和嚴重不平等的國家接受教育。

薩米恩托面對的阿根廷與今天完全不同。在他那個時代,核心挑戰是在沒有學校的地方創建學校,幾乎從頭開始培訓教師,並為廣闊而不穩定的地區帶來基本的識字能力。在此背景下,民族國家具有不可取代的角色:它是唯一有能力推動這項進程的行為體。當時對公共教育的捍衛並不是一種僵化的意識形態立場,而是對具體問題的務實回應。將這一背景與當前背景混為一談,就犯了嚴重的歷史錯誤。

這個錯誤並不無辜。從現在的角度來解讀過去——或者更糟的是,用它作為論點來避免對現在的任何討論——通常是保存已知的一種便捷方式。但如果認真對待歷史,歷史並不會凍結機構,而是有助於理解它們為何存在,以及在什麼時候它們不再履行其創建時的職能。

150 多年後,阿根廷面臨一個完全不同的問題。如今,學校教育幾乎普及,但結果卻令人擔憂:學習不足、學校軌跡往往只存在於紙面上、隱性輟學以及製度無法糾正的持續不平等。在許多情況下,日常運作似乎旨在維持內部平衡,而不是保證學生(尤其是最弱勢群體)的有效學習。

堅持這些問題的答案必須與 1870 年完全相同,這並不公平地對待薩米恩托。就是忽略它。因為如果說聖胡安人有什麼特質的話,那就是拒絕僵化的解決方案。他是一位孜孜不倦的改革者、國際經驗的仔細觀察者和思想的強迫輸入者。複製、編輯、校對。他引發了激烈的辯論,當他意識到根深蒂固的慣例不再服務於其核心目的時,他毫不猶豫地推翻了這些慣例。

這就是為什麼他被迫將其變成捍衛當今教育現狀的不可動搖的象徵。薩米恩托並沒有將公共教育視為一種制度崇拜,而是將其視為他那個時代實現更高目標的必要工具:培養受過教育、能夠自治的自由公民。認為他原則上會拒絕任何關於新機制、更大的製度多樣性或更多的教育自由的討論,就是把他從未有過的智力僵化歸因於他。

相關的問題不是薩米恩託對 19 世紀公共教育的看法,而是他今天面對當前的教育危機會做什麼。答案讓很多人感到不舒服,但很可能會再次感到不舒服。我想再次質疑表面上的共識。它將再次提醒我們,機構的存在是為了服務人民,而不是相反。

在這種背景下,教育自由既不是一種修辭選擇,也不是必要的學術辯論。面對這樣一種制度,儘管其幾乎普遍擴張,卻無法保證基本學習或減少持續存在的不平等,這是必要的。繼續訴諸對過去的凍結解讀以避免媒體修改,無異於接受不可避免的失敗,而這種失敗首先會打擊最脆弱的部門。當結果系統性地不令人滿意時,對改變的討論就不再是意識形態上的挑戰,而是成為一種責任。

從這個意義上說,討論教育自由法並不是否認其遺產的行為,而是認真對待它的一種方式。教育自由本身並不是目的,也不是意識形態口號,而是一種使提供多樣化、引入適當激勵措施並回歸將學生及其學習置於系統中心的工具。在結果不如人意、不平等嚴重的背景下,以凍結薩米恩託的解讀為名拒絕討論這些機制,無異於否定他的改良主義精神。

這不是薩米恩託的名字第一次出現在這次談話中,也不是第一次要求結束。也許這次值得以不同的方式來解讀他:不是作為一個受到儀式敬意的青銅半身像,而是作為一個活生生的、不自在的、要求很高的思想家,他會迫使我們質疑當前的體係是否真正履行了其基本功能。上週日是他新的誕辰紀念日,也許這是一個向他致敬的好機會,不是透過重複口號,而是透過做他一生所做的事情:當既定的東西不再服務於教育主權的目標時,敢於挑戰既定的東西。

美國國家教育學院院士、CEMA 大學校長。

來源連結